Java im Wandel: Vom Ingenieursdenken zur Framework-Bequemlichkeit

Vom Anspruch zur Anpassung

Als Java Mitte der 1990er-Jahre entstand, war die Vision klar und kühn:Die ursprünglichen Design-Prämissen – insbesondere die Objektorientierung, die Portabilität als eine objektorientierte Sprache, die auf jedem Gerät läuft, sicher, robust und unabhängig von der Hardware.

„Write once, run anywhere“ war mehr als ein Slogan – es war ein ingenieurtechnisches Versprechen.

Dieses Versprechen beruhte auf Prinzipien: Kapselung, Typsicherheit, Portabilität, und der bewussten Abkehr von direkter Speicherarithmetik sowie ein Fokus auf eine klare, typsichere Datenstruktur –.

Java war der Gegenentwurf zu C++: keine Pointer, keine unsichtbaren Seiteneffekte, sondern eine kontrollierte, vorhersehbare Welt.

Doch zwanzig Jahre später drängt sich eine Frage auf:

Wie viel ist von dieser ursprünglichen Idee noch übrig – und wie viel haben wir im Streben nach Geschwindigkeit und Bequemlichkeit verloren?

Die ursprünglichen Säulen der Java-Entwicklung

Java wurde bewusst als managed runtime environment konzipiert, welche die Komplexität und die Gefahren von direktem Speicherzugriff, wie sie in C++ typisch sind, eliminierte. Die Garbage Collection (GC), die typsichere Umgebung, und das strikte objektorientierte Paradigma sollten Code erzeugen, der weniger fehleranfällig, leichter zu warten und von Natur aus plattformunabhängig war. Das Ziel war die Entwicklung von Anwendungen, die auf einer Vielzahl von Geräten, von Web-Servern bis zu Consumer-Electronics, zuverlässig liefen.Die goldene Ära der Objektorientierung

Die ersten Java-Generationen dachten in Objekten.Zustand und Verhalten bildeten eine Einheit, Architektur war eine Frage von Logik, nicht von Frameworks.

Ein guter Entwickler verstand seine Klassen wie ein Ingenieur seine Baupläne:

Es gab klare Zuständigkeiten, Interfaces als Vertrag, Vererbung nur, wenn sie semantisch sinnvoll war.

Damals galt: Code war eine Architektur.

Heute ist er oft eine Konfiguration.

Der Beginn der Erosion – Frameworks und Abstraktionsschichten

Mit der Zeit kam die Explosion der Frameworks:Die heutige Java-Entwicklung, insbesondere im Enterprise-Bereich, ist dominiert von Ökosystemen wie Struts, Spring, Hibernate, Jakarta EE (ehemals Java EE) – jedes versprach, die Entwicklung zu vereinfachen.

Diese Frameworks führen eigene Abstraktionsschichten ein (z. B. Dependency Injection, ORM-Tools wie Hibernate), und tatsächlich: Boilerplate verschwand, Produktivität stieg. Doch der Preis war hoch.

- Frameworks bestimmen den Fluss: Wo früher Entwickler die Kontrolle über den Lebenszyklus ihrer Objekte hatten, übernehmen heute Container, Injector und Auto-Configuration.

- Intransparenz ersetzt Struktur: Reflection, Annotations und Proxy-Mechanismen machen Code schwerer nachvollziehbar.

- Kapselung wird geopfert: Um ORM-Tools wie Hibernate zu bedienen, werden Klassen mit öffentlichen Settern entblößt – ein klarer Verstoß gegen Information Hiding.

Das Denken verschob sich: von „Wie funktioniert das System?“ zu „Welche Annotation löst mein Problem?“

Die frühen Java-Entwickler verstanden Code als Architektur. Klassenhierarchien, wohldefinierte Interfaces und eine saubere Trennung von Zuständigkeiten waren keine Stilfragen, sondern Ausdruck ingenieurmäßigen Denkens. Heute wird Software zunehmend durch Frameworks geformt – nicht mehr durch Architekten, sondern durch Konventionen.

Spring Boot ist das wohl prominenteste Beispiel: Es senkt die Einstiegshürde und beschleunigt die Entwicklung, führt aber auch zu einem Phänomen, das man als „Abstraktions-Ermüdung“ bezeichnen könnte. Viele Entwickler verstehen nicht mehr, warum etwas funktioniert – nur dass es funktioniert. Reflection, Annotation Processing und automatische Bean-Erkennung verschleiern die Kontrollflüsse, die früher explizit im Code sichtbar waren.

Ergebnis: Wartbarkeit und Debugging-Kompetenz nehmen ab, während die Abhängigkeit von Tools und Konventionen zunimmt.

Vom Objekt zur Datenstruktur und Abkehr vom strikten OO-Paradigma

Java war als streng objektorientierte Sprache konzipiert. Methoden wurden beinahe ausschließlich in Klassen gekapselt. Mit Lambda-Ausdrücken und der Stream-API (ab Java 8) begann der Wandel:Das Denken verlagerte sich hin zu funktionalen Transformationen.

Objekte wurden zu Datenträgern, Verhalten zu statischen Operationen.

Diese Entwicklung ist nicht per se schlecht – sie erhöht Ausdruckskraft und Parallelisierbarkeit –, aber sie schwächt die ursprüngliche Idee: dass Objekte selbst Verantwortung tragen.

Heute dominieren DTOs, Records und Entities, die nur Daten enthalten, während die Logik in Services ausgelagert wird.

Damit gleitet Java unmerklich in eine strukturelle Nähe zu prozeduralen Sprachen zurück.

Dies ist technisch gesehen eine enorme Bereicherung für die Effizienz und Lesbarkeit, weicht jedoch konzeptionell von der puristischen Objektorientierung ab. Es ist eine pragmatische Verschiebung von „alles ist ein Objekt“ hin zu „Objekte sind Daten und Funktionen sind Transformationen“.

Performance-Optimierung über die Klarheit der Struktur

Die Performance-Anforderungen moderner Applikationen haben dazu geführt, dass Entwickler gelegentlich zu Java Native Interface (JNI) oder zu unsauberen, aber schnelleren Low-Level-Konstrukten greifen. Dies geschieht in dem Bestreben, die JVM-Optimierungen zu umgehen und direkt mit Betriebssystem- oder Hardware-Ressourcen zu interagieren – ein direkter Widerspruch zur ursprünglichen Prämisse der vollständigen Abstraktion und Plattformunabhängigkeit.Der Rückfall in Bequemlichkeit

Die Sprache, die einst Disziplin verlangte, hat sich ihrer Nutzer angepasst.Garbage Collection, Auto-Configuration, Dependency Injection – was einst Hilfsmittel waren, um saubere Architektur zu ermöglichen, sind heute Werkzeuge geworden, um über Architektur hinwegzugehen.

Viele Projekte verzichten auf klare Typdefinitionen und kapseln Logik in Map<String, Object>-Konstrukte oder JSON-Parser, um „flexibler“ zu sein – ein Euphemismus für unsauber.

Der Verzicht auf strikte Struktur und Kontrolle ist bequem, aber er zerstört die Vorhersehbarkeit und damit die Ingenieursqualität des Codes.

Die Illusion des Pointer-Verzichts (Implizite Pointers)

Zwar gibt es in Java keine expliziten C-Pointer, doch die Referenzsemantik von Objekten ist im Grunde eine implizite Pointer-Architektur. Jedes Objekt wird über eine Referenz (Pointer) angesprochen. Wo der ursprüngliche Ansatz Entwickler vor manueller Allokation und Deallokation schützen sollte, führt die Bequemlichkeit der Referenzierung oft zu:- NullPointerExceptions (NPEs): Ein direkter Verstoß gegen die Robustheit, da der Entwickler oft Referenzen null setzen und nicht hinreichend gegen sie absichern.

- Aliasing und unerwartete Seiteneffekte: Das Teilen von Referenzen (insbesondere bei veränderlichen Objekten) führt zu komplexen Abhängigkeiten und verstößt gegen die Idee der klaren Datenstruktur.

Portabilität im neuen Gewand

Das alte Java-Versprechen „Write once, run anywhere“ hat heute eine andere Bedeutung:Nicht mehr Bytecode-Portabilität steht im Vordergrund, sondern Container-Portabilität.

Die Applikation läuft nicht mehr „überall“, sondern in orchestrierten Systemen – Docker, Kubernetes, Cloud-Services.

Die Verantwortung hat sich verschoben:

von der Sprache zum Ökosystem, vom Entwickler zur Pipeline.

Java hat überlebt, weil es sich anpasst – aber auf Kosten seiner Identität als plattformneutrale Ingenieurssprache.

Fazit – Zwischen Pragmatismus und Identitätsverlust

Die heutige Java-Welt ist effizienter, produktiver und wirtschaftlicher als je zuvor.Doch sie ist auch unreflektierter.

Die Werkzeuge sind intelligenter geworden – die Entwickler nicht immer.

Wir erleben eine Professionalisierung der Werkzeuge – aber eine Deprofessionalisierung des Denkens.

Entwickler priorisieren heute oft Time-to-Market, Entwickler-Bequemlichkeit und Performance über den puristischen Gehorsam gegenüber den ursprünglichen, manchmal starren, OO-Designprinzipien.

Was einst Disziplin erforderte, lässt sich heute automatisieren.

Was einst Architektur war, ist heute Konfiguration.

Java ist nicht schlechter geworden – wir sind nachlässiger geworden.

Appell an die neue Entwicklergeneration

Java war nie als Sprache für Bequemlichkeit gedacht. Sie war ein Werkzeug für Menschen, die verstehen wollten, warum etwas funktioniert.Wenn wir heute von „Clean Code“ sprechen, sollten wir uns daran erinnern, dass Sauberkeit nicht durch Frameworks entsteht, sondern durch Denken, Verständnis und Verantwortung.

Die Zukunft von Java hängt nicht davon ab, welches Framework wir nutzen, sondern ob wir uns noch als Ingenieure begreifen – oder nur noch als Anwender einer automatisierten Werkzeugkette.

Die besten Java-Entwickler von morgen werden nicht die sein, die am schnellsten deployen, sondern die, die verstehen, warum ihre Software überhaupt funktioniert.

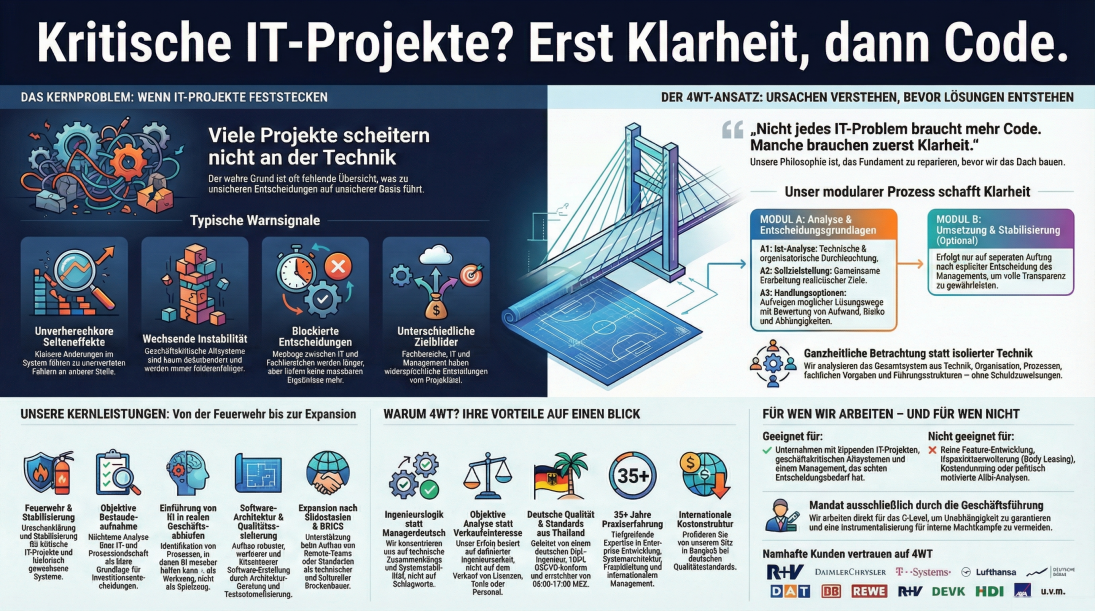

Kein Vertrieb.

Kein Marketing.

Ingenieur.

Wenn Sie eine fachlich saubere Zweitmeinung brauchen:

📞 +49 30 8687094010

✉️ uwe.richter@it-e-com.de

Ich sage Ihnen auch ehrlich, wenn kein Handlungsbedarf besteht.

Kein Marketing.

Ingenieur.

Wenn Sie eine fachlich saubere Zweitmeinung brauchen:

📞 +49 30 8687094010

✉️ uwe.richter@it-e-com.de

Ich sage Ihnen auch ehrlich, wenn kein Handlungsbedarf besteht.

Alle Artikel zum Thema: IT & Java & QS & QM

- Warum Ingenieure oft die besseren Unternehmensberater für Geschäftsführer sind.

- Enterprise-Softwareentwicklung (B2B Webanwendungen / Java EE / Jakarta EE) (4WT-Seite)

- BPMN mdellieren (Low-Code-Entwicklung), statt klassischer Programmierung: ein Überblick. (4WT-Seite)

- Umfassendes Qualitätsmanagement, QS und Testing mit Ihren Partner 4WT, dem deutschen Java-Enterprise-Software-Ingenieurbüro in Thailand (4WT-Seite)

- Testautomatisierung, Test‑Engineering & Qualitätsmanagement und Offshore-Outsourcing – hands-on und stets nach deutschen Qualitätsstandards, remote von Thailand in die DACH Region. (4WT-Seite)

- Java im Wandel: Vom Ingenieursdenken zur Framework-Bequemlichkeit

- Der Zyklus der Softwareentwicklung – Warum Banken und Versicherungen nur mit Struktur erfolgreich sind.

- Wie wir bei 4WT komplexe Qualitätssicherungsprozesse erfolgreich in ein Kundenprojekt integrierten.

- Was kostet eine Codezeile in der Softwareentwicklung, differenziert nach Juniorentwickler, Seniorentwickler und Senior Freelancer?

- Effizientes Testmanagement für Webanwendungen die Synergie von Xray Selenium WebDriver und KDT in Jira Beschleunigt durch CI CD

- Warum professionelle Qualitätssicherung für Softwareprojekte entscheidend ist – auch für kleine IT-Teams.

- Die unterschätzte Notwendigkeit: Qualitätssicherung als Erfolgsfaktor in IT-Projekten – Ein Erfahrungsbericht aus 35 Jahren

In welchem Blogartikel kommt folgendes Suchwort vor?

Video-Zusammenfassung dieser Seite:

Copyright Ingenieurbüro 4WT, 4wt-it.com

Weiterführende Links

Dieser Beitrag spiegelt die Perspektive von 4WT wider – einem Ingenieurbüro, das Unternehmen dabei unterstützt, komplexe IT-Landschaften wieder beherrschbar zu machen.

Unser Fokus liegt nicht auf schnellen Lösungen oder Methodentrends, sondern auf Klarheit, Entscheidungsfähigkeit und verantwortungsvoller Automatisierung an der Schnittstelle zwischen Unternehmertum und IT.

Wir verstehen IT nicht als Selbstzweck, sondern als Nervensystem des Unternehmens.

Wir verstehen IT nicht als Selbstzweck, sondern als Nervensystem des Unternehmens.